program report

レポート

想像が創造に変わる

AIと描く100年後の小学校

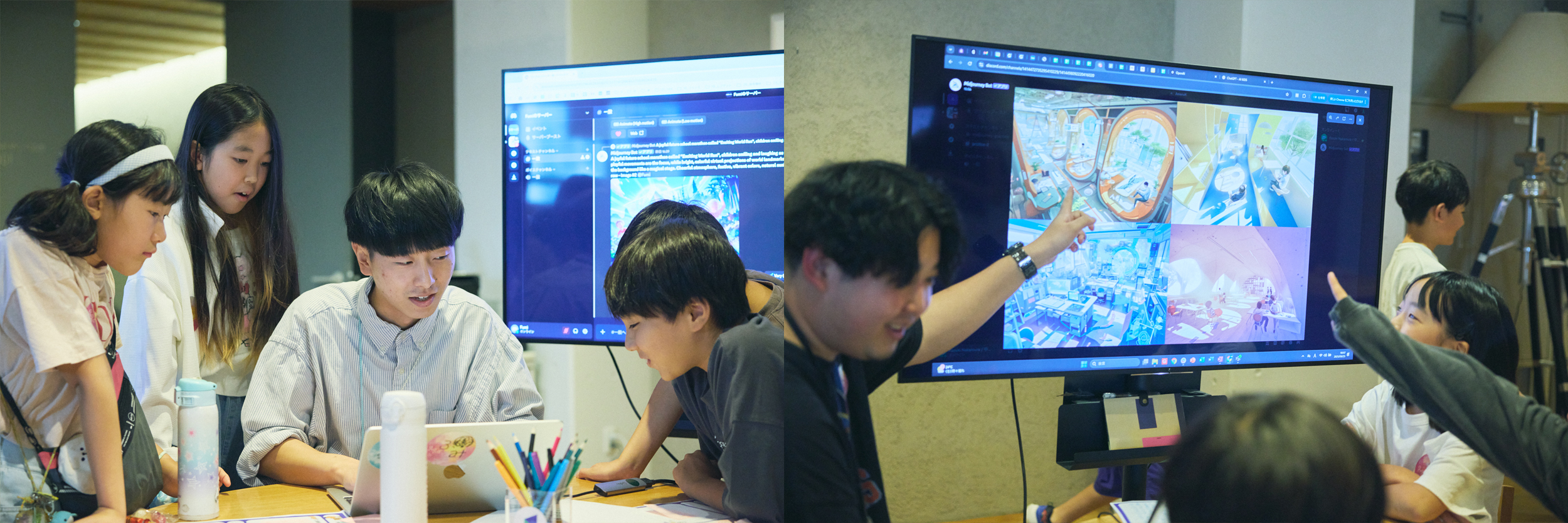

子どもたちと一緒に、つくる喜びや、考える楽しさを知るためのクリエイティブ体験プログラム「amana for kids(アマナ・フォー・キッズ)」の第二回目となるプログラムが開催されました。今回のテーマは「創造するってなに? AIはどうつかえるの?」。AIを使って「これまでにない何か」を、頭の中で自由に想像(イマジネーション)し、さらに、それを発展させてAIとともに創造(クリエイション)する方法を学びます。

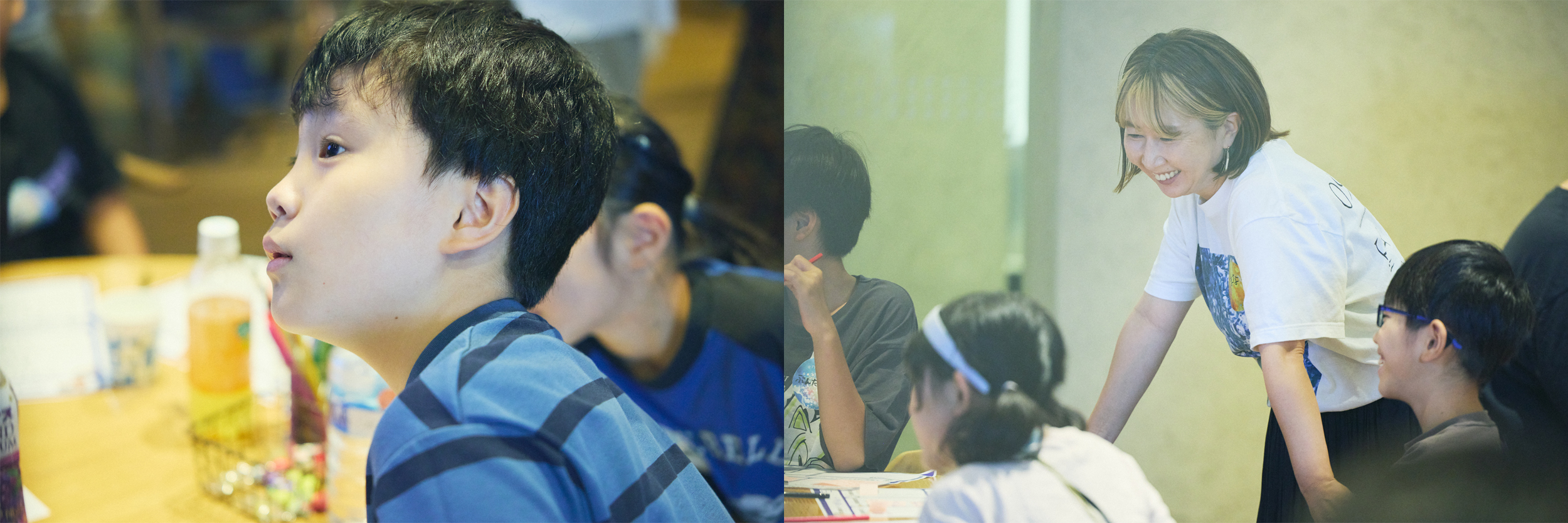

「AI」という言葉はなんとなく知っていても、それをどう活用すればいいのか、については未経験の子どもたちがほとんど。このワークショップでは、ツールとして画像生成AIを利用し、実際に自分のアイデアをどうビジュアル表現するかを体験します。講師を担当するのは、amanaのディレクター・堀口高士。AIとの創造性を探求するクリエイティブチーム「EVOKE」のリーダーでもあります。

自分の頭の中で想像する時間が大事。「いい!」と思うものをつくろう

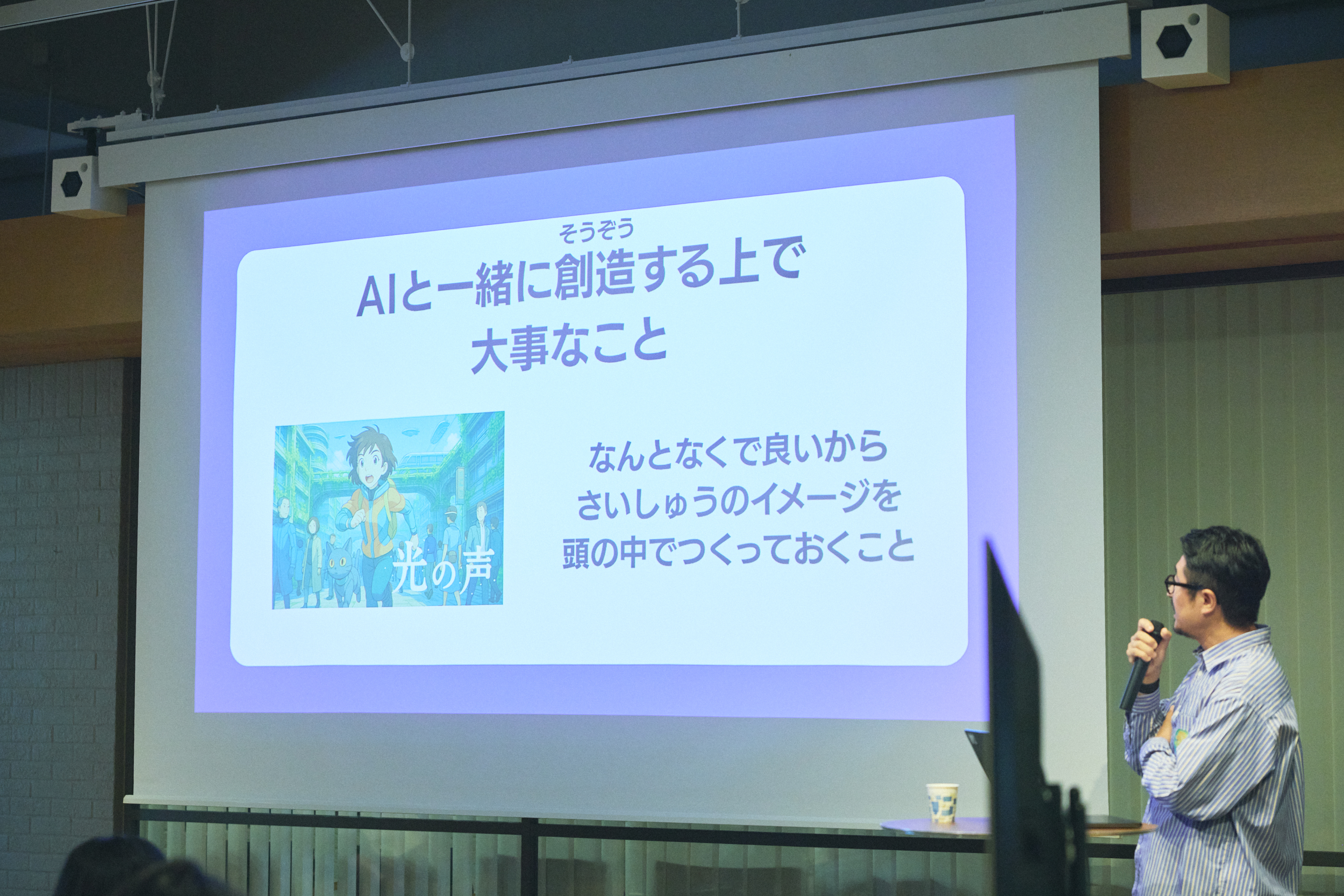

まず、AIとは人工知能(Artificial Intelligence)の略称で、「人間が考えて決めたことを機械にやってもらおうという技術」という説明からスタート。そして、実際に堀口がAIを使って作った「100年後の東京をテーマにした映画のポスター」を参考にしながら、AIとどのように協力しながら制作を進めるかのポイントを伝えます。

「『100年後の東京を描いて!』と、ただAIにお願いするのではなく、まず、自分の頭の中でイメージを膨らませてみましょう。『100年後の東京』だったら、ビルがいっぱいあるかもしれない、暑いだろうから木とか緑が多いかもしれない、空飛ぶ車も飛んでいるかもしれない…。この、自分の中で想像をする時間がとても大事です。AIは、なんでも知っているかもしれないけれど、何も言わないで思った通りにできるわけじゃない。人がちゃんと考えて、指示をしてあげることで、より面白くて、みんなが驚くような、まだこの世の中にない“あったらいいな”をつくることができるんです」

AIとのクリエーションで大事なのは「自分で考えること」と堀口は繰り返します。また、「誰かをいやなきもちにさせるものや、傷つけるようなものはつくってはいけない」とも。「AIは、なんでもできるから、何を作ってもいいということではないですよね。大事なのは、自分が“いい!”と思うものを作ろう、人に伝わるものを作ろう!という気持ちです」。

5つのステップで「100年後のわくわくする小学校を描こう!」

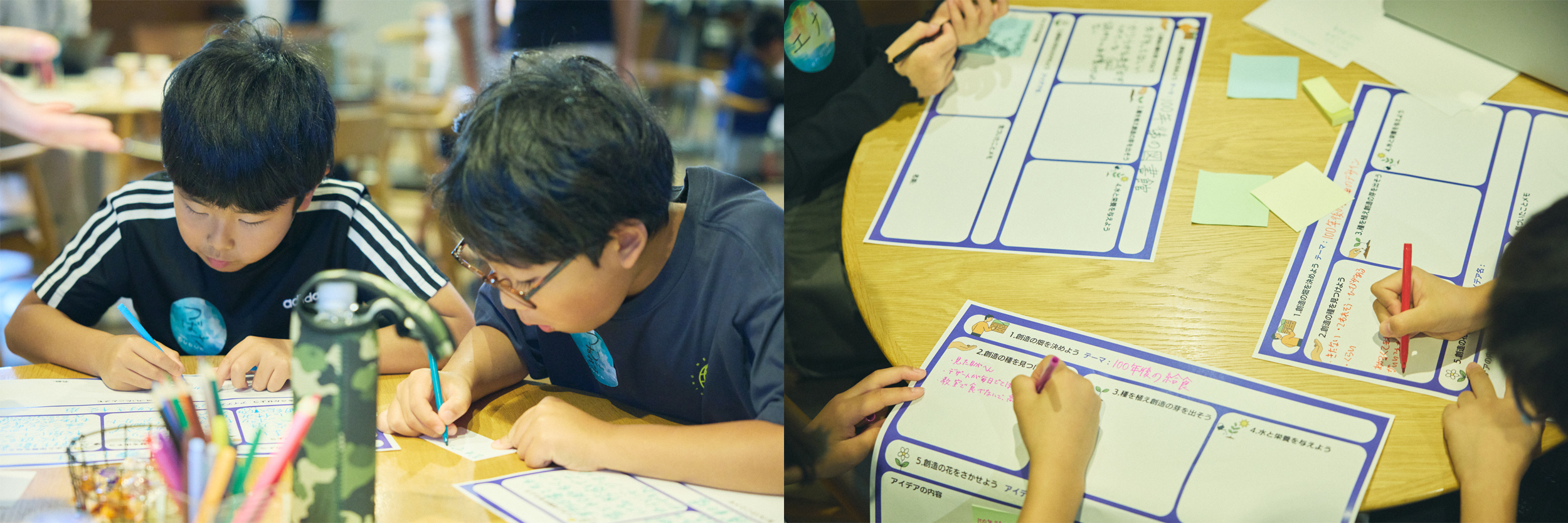

では、どのようにAIに指示を出せばいいのでしょうか。今回のワークショップでは、その思考の組み立て方を学びます。子どもたちに与えられたテーマは「100年後のワクワクする小学校を描こう!」。amanaのスタッフがワークリーダーとしてそれぞれのテーブルにつき、みんなでディスカッションをしながら5つのステップを進めました。

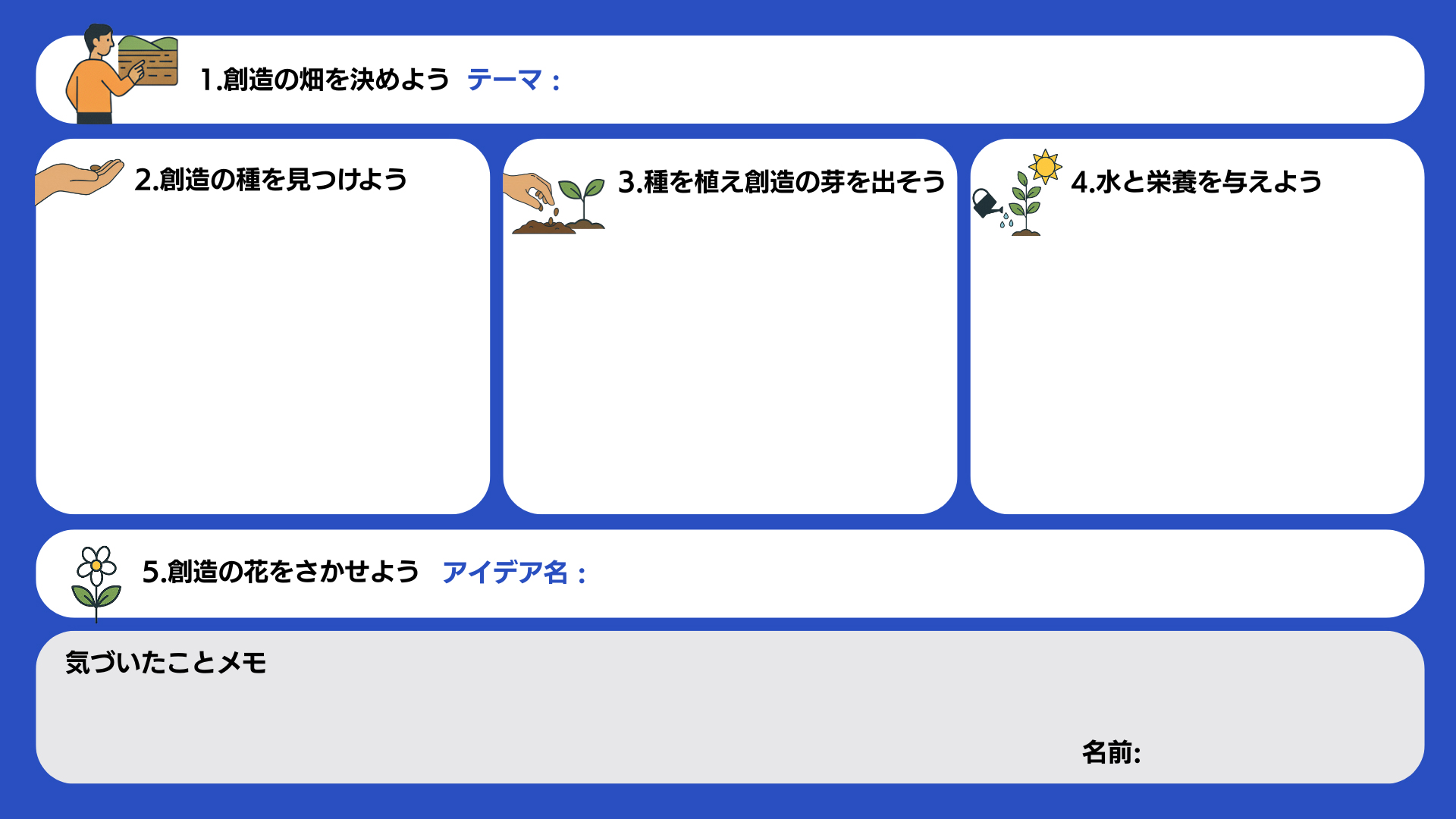

1.テーマを決める ー創造の畑を決めるー

「小学校」というキーワードで思い浮かぶものは何かと考えてみる。その中から「100年後」を描いたら面白そうなものをテーマにする。例:100年後の運動会、100年後の遠足…など。

2.違和感を探してみる ー創造の種をみつけるー

テーマのイメージを想像して、今、「ここが苦手だな」「ここがつまらないな」「ここがおかしい」など気になることをできるだけたくさんあげてみる。

3.こうだったらいいのにを書き出す ー創造の芽を出すー

みつけた種をさらに育てていく。気になるところ、苦手なところがどう変わったら面白い?ワクワクできる?というポイントを探る。

4.アイデアを膨らませる ー水と栄養をあげるー

ワークグループ内でお互いのテーマや書き出した内容を発表し、共有する。他の人の意見を知ることでさらにアイデアが生まれるかもしれない。また、それぞれのアイデアを合体させたらもっと面白くなる?

5.アイデアに名前をつける ―創造の花を咲かせるー

できあがったアイデアにぴったりのタイトルをつけて、アイデアの内容をまとめる。

最後に

AIでアイデアを描く ―創造の実を収穫するー

ワークリーダーが、それぞれがまとめたアイデアをプロンプト(指示文)として打ち込み、画像を生成する。

ステップを踏んでいくことで、頭の中にあるイメージが広がり、解像度も深まります。それにより、AIに対しての指示がより具体的にできるようになります。子どもたちも生成されたビジュアルに対して、「ロボットも一緒に運動会をしている絵にしたいな」「給食を食べながら映画やゲームができるようなるといいな」「校庭にトランポリンをおいてみたい」など次々とユニークなアイデアが生まれて、より自分たちの中にある「ワクワク」を展開させていたのが印象的でした。

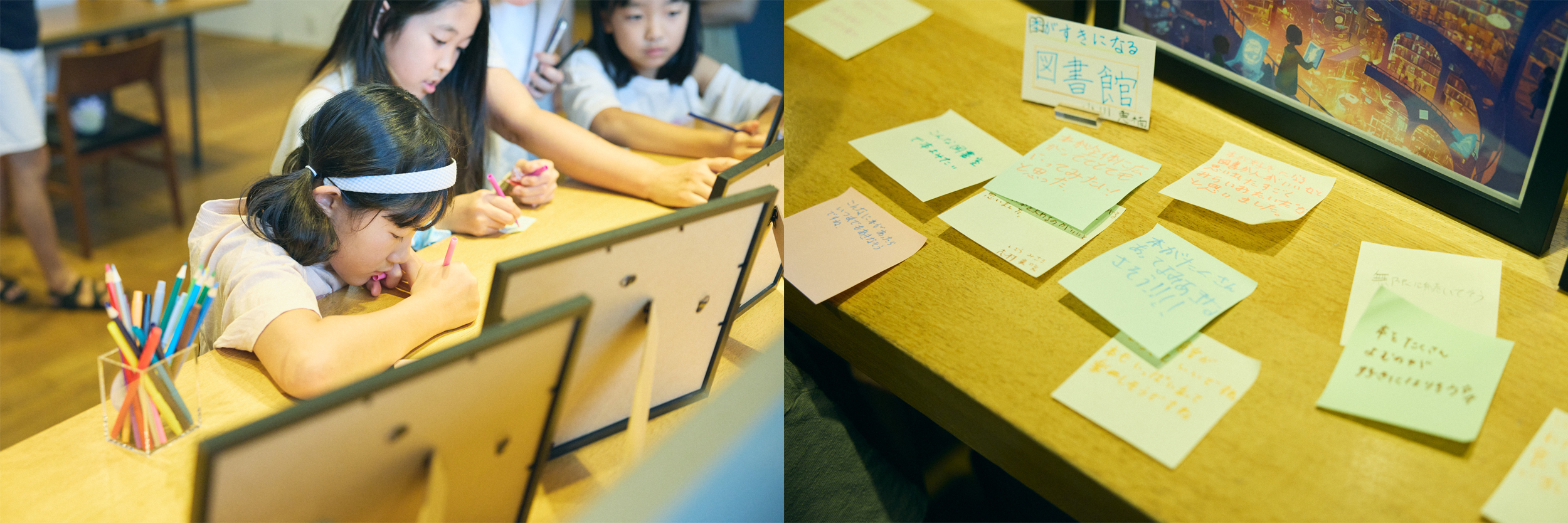

プチ展覧会でみんなで鑑賞。「こんな学校、あったらいいね!」

最後には、できあがったビジュアルを額装してプチ展覧会を開催。みんながどんな「100年後の小学校」を描いたのか、お互いの作品を鑑賞し、それぞれの作品のどこに「ワクワクしたか」をコメントし合いました。「熱中症になったら飛び込めるプールのある保健室」や「ゴーカートで走れる校庭」「猫や犬も一緒に授業を受けられるクラスルーム」「魚も一緒になって泳ぐプール」など、子どもたちが自由に発想したユニークな「100年後の小学校」の数々に「こんな学校があったらいいね」「これは思いつかなかった!」と盛り上がりました。

こどもたちに感想をききました。「たくさんいろんなイメージが湧いて、それをどういうふうにまとめるんだろうって思ったけれど、問いかけるとAIが答えてくれるのが面白かったです。いろんなアイデアもひとつの絵にまとめられるんだなって。たくさんアイデアを出すのが楽しかったです」「“100年後の小学校”を想像するのがちょっと難しかったけど、楽しくなりそうなことをひとつずつ書き出していくのは面白かったです。AIが絵にしてくれたのをみて、今度はこういうことをお願いしてみたいなって、もっと挑戦してみたくなりました」

AIと一緒に新しい扉を開くきっかけに

AIを使うことで、自分の世界や発想を広げることができる、と実感をもって知った子どもたち。ワークショップの最後に、堀口からもAI時代の創造で大事なことはなにかと問いかけます。「AIの登場で便利になることは増えると思います。でもそれは、全部AIに任せていいということではないんです。今日のワークショップのように、まず人間が考える。誰かに伝えたい、面白いものをつくりたい、美しいものをみつけたい。その目的に沿って、AIと対話をしながら、創造をする。そして最後にこれがいいと判断するのも人です。そのジャッジができるイメージが自分の中にあるかどうか。大事なのは自分の頭の中にあるものだということを忘れないでくださいね」

現在、問われるAIとの向き合い方。誰でも気軽にビジュアルを生成し、アウトプットができてしまうことはクリエイティブの現場にも大きな影響を与えています。「だからといってAIを過度に恐れる必要はないんです。子どもたちに伝えたいのは、AIとのいい付き合い方があるんだよ、ということ。自分の心の中にある希望や好奇心、違和感といった創造の種を大事に育てていけば、AIと一緒に水やりをして、新しいものを生み出すことができる。このワークショップは、その新しい扉を開くきっかけになればいいと考えています」(堀口)

other report

イベントレポート

-

プログラム開催

アイデアの種を育てて

AIと一緒に創造体験頭の中にあるアイデアやイメージを、AIと一緒に形にしていく体験に挑戦。AIを使いながら、創造することとは何かを探索するプログラムです。

2026.01.09

-

アマフェス特別版

好きな色や形を選んで撮影体験

自分だけのアイデアを作品に2日間の少人数制の特別プログラムで、50名以上の子どもたちがプロと一緒にフード撮影に挑戦。思い描いたイメージを話し合いながら、作品を完成させました。

2025.11.06

-

プログラム開催

自分の「好き」を伝える、

写真で表現する楽しさを体験自分の「好き」を「伝える」ためには、どんなテクニックがあり、どんな表現が可能なのか。実際に自身でカメラのシャッターを切り、作品作りに挑みました。

2025.09.10

-

トライアルイベント

プロのフォトグラファーと

一緒に、写真の可能性を知る子どもたちの創造性を触発するクリエイティブ体験プログラム「amana for kids(アマナ・フォー・キッズ)」。8月23日の開催開始に先駆けて、トライアルイベントを8月5日(火)に実施しました。

2025.08.20